ご利用案内

障がい児福祉サービス利用の流れ

「ぎふと」などの障害福祉サービスや障害児通所支援をご利用する場合は、下記の手続きが必要となります。

- 1 サービス利用申請

- サービス等利用計画についての説明を行います。

- 2 認定調査

- 3 相談支援事業所と契約

- サービス等利用計画を作成できる事業所と契約を行います。

- 4 障害支援区分の認定

- 5 サービス等利用計画案の提出

- 障がい福祉課に相談支援事業所が計画案を提出します。

- 6 サービスの支給決定

- サービスの種類や量が決まります。

- 7 受給者証交付

- 障がい福祉課からご本人へ郵送します。

※1~7 市町村

- 8 サービス提供事業所と契約

- サービス利用開始

- 9 モニタリング

- 相談支援事業所の相談支援専門員(サービス等利用計画を作る人)が定期的にサービスを有効に利用できているか確認します。

- サービス利用の継続

※8~9 事業所

ご利用までの流れ

ご利用は、以下のような流れになっております。

- ホームページやお電話でのお問い合わせ

- 事業所の見学・体験

- 施設利用の契約手続き

- ご利用開始

障がい児等が利用できる福祉サービス

障がい児等が利用できる福祉のサービスにはさまざまのものがありますが、事業所では以下の2つのサービスをおこなっています。

児童発達支援(未就学児)【こどもるーむ ぎふときっずきらり】

放課後等デイサービス(就学児)

児童福祉法に基づき利用できるサービス(オレンジ色の受給者証)で、生活能力の向上のために必要な訓練や、社会との交流などの必要な支援を行います。

サービス利用対象者

発達に心配のあるお子様(1才~高校3年生)

サービスを利用した際の費用

障がい児福祉サービスを利用した場合、原則として個人の負担はサービス利用料の1割となっています。また、世帯所得に応じて負担する上限月額が設定されていますので、それ以上の負担がかからない仕組みとなっています。

サービス利用料以外では、工作費を2ヶ月に一度200円の徴収を頂いております。

【障がい児の利用負担】

| 区分 | 世帯の収入 | 負担上限額 (月額) |

|

|---|---|---|---|

| 生活保護 | 生活保護を受給している世帯の人 | 0円 | |

| 低所得 | 市町村民税非課税世帯の人 | 0円 | |

| 一般 | 世帯所得が概ね890万円未満の世帯の人 | 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |

| 入所施設利用の場合 | 9,300円 | ||

| 世帯所得が概ね890万円以上の世帯の人 | 37,200円 | ||

【参考サイト】厚生労働省ホームページ「障害者福祉:障害児の利用者負担」

お支払い方法について

利用料金は、1ヶ月ごとに計算して請求しますので毎月20日までに事業所にお支払いください。

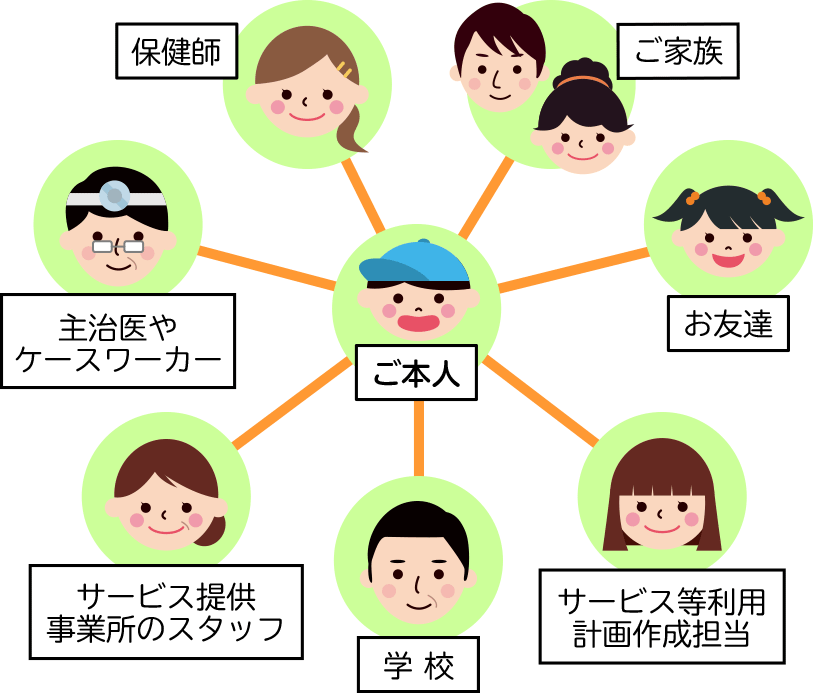

サービス等利用計画とは

生活や仕事、趣味、家族との関係などこれからのご希望をお聞きし、現在の状況をふまえて作る計画です。福祉、保健、医療、教育、仕事、住まいなどの総合的な視点から、ご本人らしくいきいきとした生活を送るために作成する、ご本人のための計画です。(介護保険でいうケアプランと同じようなもの)

また、その後サービスを有効にご活用いただけているか定期的に確認し、計画の見直し(モニタリング)を行います。

サービス等利用計画は、相談支援事業所の相談支援専門員が作ります。計画作成やモニタリングは無料となっています。

下図で見られるように、ご本人の希望をお聞きし、みんなでご本人の力が引き出されるよう支援をしていきます。